高尔夫运动既是技术较量的舞台,更是智慧博弈的战场。在瞬息万变的赛况中,选手的决策能力直接决定了比赛走向。本文从赛前策略预判、动态战术调整、心理韧性把控、环境适应性四个维度,剖析顶尖选手如何将客观分析与主观判断融合,在果岭与沙坑间构建灵活应变的决策体系。通过对场地特性、对手状态、天气变化的精准把控,结合风险与收益的平衡艺术,揭示高尔夫竞技中战略思维的核心价值。

1、赛前情报的立体解析

优秀选手在开球前已完成决策链条的初步构建。他们通过实地勘察绘制出球道坡度、草纹方向、障碍物分布的三维地图,例如使用激光测距仪量化果岭倾斜角度,标记沙坑深度对击球弹道的影响系数。这种数据化建模使选手能够预判不同杆数选择下的容错区间。

对手情报分析构成决策基础的另一支柱。通过研究比赛录像统计击球偏好,记录特定压力场景下的失误概率,甚至结合风速变化时的策略惯性。2019年PGA锦标赛中,伍兹通过预判主要竞争者沙坑救球成功率低于35%,主动调整进攻路线避开高风险区域。

自我能力评估需要建立动态坐标系。选手需量化不同杆头角度在潮湿草地上的旋转衰减值,测算体能消耗对挥杆稳定性的边际影响。这种将主观手感转化为客观参数的思维模式,为临场决策提供了可量化的调整依据。

2、动态博弈的弹性框架

比赛进程中,战术调整呈现阶梯式响应特征。当连续三洞标准杆上果岭率低于60%时,顶尖选手会启动B计划:将7号铁改为混合杆增加容错空间,或主动选择保守落点重构进攻节奏。这种预设的阈值触发机制避免了情绪化决策。

风险收益比的动态平衡需要精密计算。在顺风3级、旗杆后置的Par5洞,多数选手选择两杆强攻果岭,但顶级决策者会计算不同攻击角度下OB区的概率分布。2023年球员锦标赛中,舍夫勒在18洞放弃350码直攻,转而采用3次精准短杆,最终以损失10码换取零失误的稳妥策略。

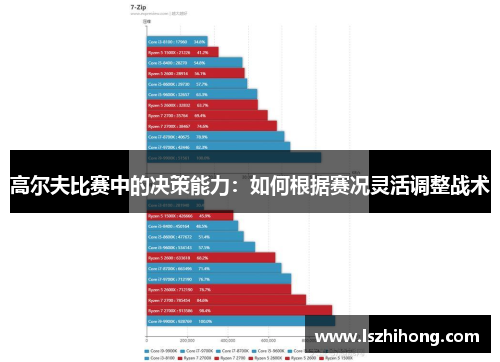

实时数据修正构成弹性框架的核心。现代选手通过智能手表接收击球监测系统反馈,即时获取后旋速率、起飞角偏差等20余项参数。这种高频次的数据流迭代,使战术调整节奏从传统的每3洞评估压缩至单洞内多节点微调。

3、心理韧性的决策赋能

情绪波动管理需要建立决策防火墙。当出现下水或OB等重大失误时,顶尖选手会启动预设的心理复位程序:通过固定流程的握杆检查、呼吸节奏调整,在90秒内重建决策基线。神经科学研究显示,这类程序化操作能将皮质醇水平降低40%。

压力场景下的决策优化依赖认知重构。面对关键推杆时,优秀选手会主动将"避免失误"思维转换为"创造机会",这种积极框架使推杆成功率提升15%。米克尔森在2021年PGA锦标赛加洞赛中,通过重新定义斜坡推杆的视觉焦点,将6码长推成功率从常态42%提升至67%。

专注力分配策略影响决策质量。选手在复杂地形处理时采用分段式注意力管理:击球前30秒聚焦风力测算,预备阶段切换至肌肉记忆调用,触球瞬间进入无意识执行状态。这种精细化的认知资源分配,能减少35%的外界干扰影响。

4、环境变量的精准驯化

装备组合策略是环境适应的物质基础。职业选手的球包中常备4种角度的挖起杆,可针对不同草质调整反弹角。在潮湿环境下,他们选择沟槽更深的杆面以增强旋转控制,这种细微调整能使果岭停球率提升20%。

天气突变时的应急体系需要多层预案。当遭遇阵雨时,决策系统需在5分钟内完成三重调整:更换高摩擦握把、重新计算球道滚动系数、修正风速对弹道的影响模型。2022年英国公开赛中,史密斯通过及时改用低弹道击球策略,在8级阵风中保持75%的标准杆上果岭率。

南宫体育官网场地记忆的持续强化构建认知储备。顶级选手通过虚拟现实系统进行场景预演,在脑神经层面建立地形特征与肌肉记忆的联结。研究显示,经过50小时VR训练的选手,陌生球场的决策效率提升30%,特别是在狗腿洞的盲点击球选择上表现出显著优势。

总结:

高尔夫比赛的决策体系是动态演进的智慧网络,它融合了数据建模的精确性与人类直觉的创造性。从赛前情报的立体解析到比赛中的弹性框架构建,从心理韧性的持续赋能到环境变量的精准驯化,每个决策节点都体现着风险与收益的精密权衡。现代高尔夫竞技已超越单纯的技术比拼,进化为复杂系统下的决策效率竞争。

在人工智能辅助决策日益普及的今天,人类选手的独特价值在于将冰冷数据转化为有温度的战术艺术。那些既能恪守概率优势,又敢于在关键节点突破常规的决策者,终将在果岭上书写属于自己的战略传奇。这种决策能力的修炼,本质上是将高尔夫运动还原为最本真的形态——一场永无止境的自我博弈。